Di Paola Casadei. Sono più di 125 milioni in 30 paesi le donne marchiate a sangue e condannate a gravi infezioni, cistiti croniche, dolori mestruali atroci, rapporti sessuali dolorosi, complicazioni durante i parti. Come si chiama la “malattia” che provoca tutto questo? Infibulazione.

Carlotta, la protagonista de L’elefante è già in valigia, ne aveva sentito parlare. Ha sedici anni e dice:«Ho letto che le mutilazioni genitali femminili sono state messe al bando dall’ONU: bisognava aspettare il 2012? E quando finiranno davvero? Quando smetterà di essere una tradizione mantenuta al di là dei divieti ufficiali in almeno ventisette paesi d'Africa? Ora non sono più gli uomini, bensì le donne che la praticano, e continueranno, magari nelle fasce più povere dei Paesi. La praticano clandestinamente anche qui in Italia. Fino a quando? Cosa posso fare io?» Paola Casadei, L’elefante è già in valigiaQuello è un romanzo, questa è la verità.

Sono più di centoventicinque milioni in trenta Paesi le donne marchiate a sangue e condannate a gravi infezioni, cistiti croniche, dolori mestruali atroci, rapporti sessuali dolorosi, complicazioni durante i parti.

Come si chiama la “malattia” che provoca tutto questo?

Infibulazione, estremo atto di violenza sulle donne, conseguenza del desiderio di dominazione maschile. Si chiama anche “infibulazione faraonica” perché l’origine è legata alle tradizioni dell’antico Egitto.

Quando si compie questa atrocità?

A partire dai cinque anni di una bambina. In alcuni casi non è “completa”, ma molto spesso si tagliano, si raschiano via tutti i genitali esterni con una lametta o con un coltello, poi si cuce tutto con delle spine di una pianta selvatica o con ago e filo, lasciando solo un piccolo foro per il flusso mestruale e le urine, che però spesso ristagnano e danno origine a infezioni che possono uccidere.Il marito ha il diritto di lacerare tutto questo la prima notte di nozze.

La donna viene ricucita dopo ogni parto. Può essere ricucita dalle sei alle tredici volte in una vita. Ma vengono ricucite anche le donne divorziate o le vedove.

Le conseguenze per la salute possono essere disastrose, a partire dal trauma, dal dolore e dalle infezioni provocate al momento del taglio. Nelle comunità rurali dove gli ospedali sono pressoché irraggiungibili o non attrezzati per il cesareo, tali mutilazioni fanno aumentare la percentuale di morti al momento del parto, la barriera della cucitura sbarra la strada alla testa del nascituro, la cucitura si lacera o viene squarciata con le forbici, può degenerare in fistola. Uccide la madre e il figlio.

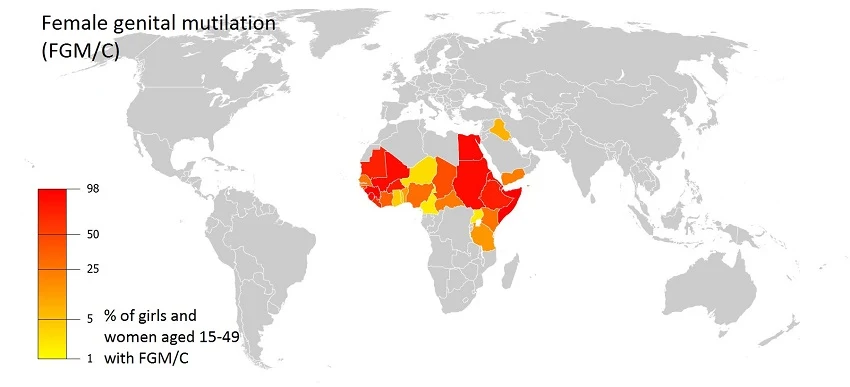

Sono trenta i Paesi del mondo: a eccezione di Yemen, Iraq e Indonesia, gli altri si trovano tutti in Africa. Un esempio tragico è rappresentato dalla Somalia e in particolare dal Somaliland: il 98% delle donne di questo piccolo stato, di quattro milioni di abitanti non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha subito una mutilazione genitale, il più delle volte nella sua forma più cruenta. Si possono ricordare anche la Guinea, Gibuti, la Sierra Leone. Ma non è questo che conta.

Si insegnava alle donne, per continuare la tradizione dell’atto, che si trattava di un precetto della religione musulmana.

Ma questo “taglio” è invece un falso mito, non ne parla il Corano, è un precetto sociale, per continuare a marcare le ineguaglianze tra uomo e donna e per controllare la sessualità femminile, con tutti i preconcetti e le superstizioni possibili.

L’analfabetizzazione non aiuta.

L’ignoranza nemmeno.

Ma fin dagli anni Settanta le donne africane ribadiscono il loro no.

Nel 2003 è stata Stella Obasanjo, moglie dell’ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, a proporre all’Onu una Giornata mondiale per la tolleranza zero, che da allora si celebra il 6 febbraio. Anche la risoluzione dell’Onu che mette al bando le mutilazioni genitali femminili, approvata dall’Assemblea Generale il 20 dicembre 2012, è stata voluta dall’Africa, da un appello lanciato nel 2010 dai rappresentanti di ventisette Paesi riuniti in Senegal.

Ma quello che ho trovato su Internet riguarda un’altra donna, Sadia Abdi, direttrice della Ong ActionAid in Somaliland, che, dopo esser partita per l'Inghilterra, è tornata a stare ad Hargeisa, la capitale. Grazie a donne come lei oggi ci sono moltissime coalizioni di donne che osano sfidare la tradizione. Viene insegnato alle infibulatrici che si tratta di un atto non richiesto dall’Islam: per loro si trattava di un lavoro come un altro. Poi le coalizioni si sono unite a creare un movimento nazionale, che spiega alle donne che quello non è un lavoro come un altro.

Anche in Kenya la mutilazione genitale femminile è alta, soprattutto tra i Masai (73%).

Faith Mpoke, una Masai di trentatré anni, dal 2011 lavora per la Ong internazionale ActionAid. Ogni giorno varca i recinti di spine degli enkang, gli accampamenti Masai sparsi per la savana, per cercare di persuadere la sua gente che è ora di cambiare direzione.

Ci si chiede cosa si può fare quando si sentono storie di questo tipo. Kongelai, Kenya. I Pokot sono l’etnia prevalente in alcune zone. Pastori semi-nomadi, un tempo bellicosi rivali dei Masai e dei Turkana, i Pokot restano chiusi in una società patriarcale che misura il valore delle figlie con la quantità di vacche che i futuri sposi offriranno in dote. Per loro l’infibulazione trasforma la femmina acerba in una donna vera, da sverginare con un corno di capra e far figliare prima dei 15 anni.

Eppure le donne più coraggiose e moderne e le ong che le supportano stanno riuscendo ad abbassare le percentuali. Dunque il messaggio è positivo: in alcuni paesi si cominciano a vedere piccoli risultati. Le donne cominciano a dire “Mia figlia non subirà quello che ho subito io!”.

Alcune sono riuscite a tentare di spiegare la cosa a degli uomini: all’inizio, quando hanno mostrato modellini dell’utero femminile, descrivendo gli effetti dell’infibulazione, c’erano probabilmente risolini imbarazzati. Ma poi, davanti alle foto di vagine deturpate dalla fistola che può insorgere dopo il parto, gli uomini sono sprofondati in un silenzio che nascondeva di certo una punta di dolore. “Non lo sapevamo”, qualcuno diceva a Kongelai.

Infatti sono convinta che l’ignoranza e l’analfabetizzazione giochino ancora un grosso ruolo in questo caso.

Ancora un esempio. In Etiopia. La prima notte di nozze, la tagliatrice viene chiamata di nuovo per aprire la vagina con un coltello, affinché la moglie possa restare incinta.

Dopo l’Egitto (oltre ventisette milioni), l’Etiopia è il Paese al mondo con più donne “tagliate”: 23,8 milioni, secondo i dati Unicef.

La riforma del Codice penale nel 2005 l’ha espressamente dichiarata fuori legge, ma gli attivisti della società civile sostengono che lo Stato potrebbe e dovrebbe fare molto di più. Anche contro la progressiva medicalizzazione del “taglio”che si sta osservando nelle aree urbane.

I Waredube, una comunità musulmana di circa 5.000 persone, sempre in Etiopia, compiono ancora l’infibulazione. Le donne Waredube muoiono a grappoli per le conseguenze: il centro sanitario più vicino, nella città di Seru, si trova a nove ore di cammino. Raccontano che un tempo si usava anche essere ricucite quando il marito partiva per lavoro. Prima di andarsene lui contava i punti, per ricontarli al ritorno e poter così verificare la fedeltà della moglie!

Mi viene da piangere a leggere queste notizie.

L’Etiopia è un Paese a maggioranza cristiana e dimostra quanto la pratica della mutilazione genitale femminile sia indipendente dalla religione e possibile in tutte le religioni.

L’Etiopia è un Paese a maggioranza cristiana e dimostra quanto la pratica della mutilazione genitale femminile sia indipendente dalla religione e possibile in tutte le religioni.

Non solo. Ora si sa che si tratta anche di un problema europeo.

Edna Adan Ismail è una pioniera nella lotta alle mutilazioni genitali femminili in Africa. Ostetrica di formazione, poi first lady della Somalia, ministra in Somaliland dopo la secessione, funzionaria dell’Onu, oggi ad Hargeisa dirige un ospedale che porta il suo nome, che lei stessa ha fondato e finanziato, specializzato in salute materno-infantile. Edna Adan è stata la prima donna, nel Corno d’Africa, a denunciare i danni fisici e psicologici dell’infibulazione: erano gli anni Settanta. Lei ricorda che oggi la mutilazione genitale femminile non è più un problema soltanto africano.

Dal 31 ottobre 2015, nel Regno Unito, se un insegnante, un medico, un infermiere o un assistente sociale s’imbatte in una minorenne che abbia subìto una mutilazione genitale, deve denunciare il caso alla polizia, pena la sanzione disciplinare o il licenziamento. È la più recente legge approvata in Europa per contrastare le mutilazioni genitali femminili, presenti anche nei nostri Paesi tra le comunità di immigrati somali, eritrei, nigeriani, senegalesi, gambiani, egiziani.

Da tempo il Parlamento Europeo indica un totale di 500 mila vittime e 180 mila ragazze a rischio, ma non c’è una fonte precisa dei numeri.

Incrociando gli studi ufficiali disponibili, è già possibile farsi un’idea di quanto le mutilazioni genitali femminili siano praticate anche in Europa. Si parla di 35 mila solo in Italia. In ogni caso tutta l’Europa che accoglie immigrati dai Paesi in cui le mutilazioni esistono deve fare i conti con il problema.

Dal 2003 l’Unione Africana ha adottato il “Protocollo di Maputo” e chiesto la fine delle mutilazioni genitali femminili (MGF): 25 Paesi africani lo avevano ratificato. Nel 2013, 18 Paesi africani hanno messo al bando qualsiasi pratica riferita a MGF. Ma per le donne che per tutta la loro vita e quella dei loro predecessori non hanno conosciuto altro, è “normale” che sia difficile opporsi alla “consuetudine”.

Il lavoro delle donne già impegnate in coalizioni per la lotta contro il fenomeno è ancora lungo. Si dovrebbe cercare di partecipare in forma più massiccia. A cominciare dalla diffusione delle informazioni. Ho conosciuto davvero molte ragazzine che come Carlotta si chiedono cosa possono fare. Insieme si può fare di più!

Creative Commons – DFID - UK Department for International Development

Fonti (9/3/2016):

#uncutproject, un progetto di Emanuela Zuccalà per ActionAid.

Online sul Corriere della Sera, un’inchiesta di Data journalism con grafiche e mappe interattive. Realizzato con il sostegno dell’Innovation in Development Reporting Grant Program dello European Journalism Centre e della Bill & Melinda Gates Foundation, in collaborazione con ActionAid.

Paola Casadei In origine farmacista e direttore tecnico di laboratorio omeopatico, ha lasciato Forlì per trasferirsi prima a Roma, poi a Montpellier, quindi per dodici meravigliosi anni in Africa (otto in Sudafrica e quattro in Mozambico), dove ha insegnato musica e italiano. Ora risiede a Montpellier con la famiglia. L'elefante è già in valigia, Lettere Animate Editore. |

Ti siamo davvero riconoscenti per il tempo che ci hai dedicato. Se sei stat* bene in nostra compagnia, che ne dici di iscriverti alla NEWSLETTER MENSILE per restare sempre aggiornat* sui nostri argomenti? Oppure potresti offrirci UN CAFFÈ o sostenerci acquistando i GADGET ispirati ai nostri libri. Te ne saremmo davvero grati!

Oppure potresti lasciarci un commento per farci sapere che ne pensi di questo articolo, il tuo feedback è davvero importante per noi.

NB: Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Tuttavia, verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi della immagine o della onorabilità di terzi, razzisti, sessisti, spam o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti a insindacabile giudizio degli autori stessi.

Posta un commento