Scienza Di Stefania Bergo. Il problema dei tre corpi, portato all'attenzione dei più dalla trilogia di fantascienza di Cixin e dalla serie Netflix omonima, è un problema di meccanica classica che continua a sfidare e affascinare gli scienziati di tutto il mondo. Le sue applicazioni pratiche sono molteplici e ci permettono di guidare le nostre missioni spaziali alla scoperta dello spazio e di comprendere il comportamento dell'Universo.

Il problema dei tre corpi è stato portato all'attenzione dei più da una serie TV uscita per Netflix questo mese. La serie, per ora solo alla prima stagione, è ispirata alla trilogia fantascientifica Memoria del passato della Terra del 2006 – Il problema dei tre corpi, La materia del cosmo e Nella quarta dimensione – dello scrittore cinese Liu Cixin.Il primo libro dell'opera si ispira a una classe di problemi di meccanica classica della dinamica dei corpi celesti. Si tratterebbe di trovare le soluzioni di un sistema di tre corpi soggetti alla reciproca interazione gravitazionale, appunto, per determinarne, date la massa, la posizione e la velocità iniziali, l'evoluzione nel tempo della posizione e della velocità future di ogni singolo pianeta all'interno del sistema stesso.

Ma un sistema formato da tre corpi sottoposti alla reciproca interazione gravitazionale non è descrivibile da equazioni con soluzioni esatte. Non è sufficiente applicare la Legge di gravitazione universale elaborata da Isaac Newton nel XVII secolo per prevedere i movimenti dei corpi.

La legge di gravitazione universale descrive, a livello teorico formale, i movimenti di pianeti, stelle e altri corpi celesti, partendo dal caso di due masse che interagiscono reciprocamente tra loro.

Isaac Newton, infatti, dimostrò che due corpi di massa m1 ed m2 si attraggono con una forza direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza r tra essi, secondo una costante G.| F = G | m1 m2 |

| r2 |

Tuttavia, quando si tratta di tre o più corpi, le cose diventano molto più complicate.

Il problema dei tre corpi riguarda il movimento di tre corpi celesti soggetti solo alla reciproca forza di gravità.

Sebbene possa sembrare relativamente semplice, la dinamica di questo sistema è incredibilmente complessa e non può essere risolta analiticamente in modo esatto, tranne in casi molto specifici.Il movimento di due corpi è descrivibile con precisione risolvendo le equazioni della legge di gravitazione universale. Tuttavia, aggiungendo un terzo corpo, il sistema diventa caotico e imprevedibile.

Perché questa complessità per l'introduzione di un solo corpo in più? Perché le possibili interazioni si moltiplicano, cambia il modo in cui ogni corpo reagisce agli altri due. I corpi possono influenzarsi reciprocamente in modi che sfidano la nostra intuizione, con risultati come orbite instabili, collisioni o addirittura fuga dal sistema verso lo spazio aperto – su questo gioca il primo romanzo della trilogia di Cixin, sul fatto che un pianeta in un Sistema Solare con tre soli risulterebbe in balia del caos e potrebbe finire su uno degli astri bruciando o venire sparato nello spazio siderale congelando.

Davanti a tale complessità, gli scienziati hanno sviluppato diversi approcci per studiare il problema dei tre corpi.

La soluzione generale delle equazioni dinamiche di un sistema a tre corpi non è chiusa, cioè è rappresentata da una serie infinita di termini. Si parla quindi di approssimazione e non di soluzione analitica, semmai di soluzione matematica: attarverso una serie di approsimazioni successive ci si avvicina sempre più alla soluzione senza raggiungerla mai. Nel 1912 il matematico finlandese-svedese Karl Frithiof Sundman, ad esempio, sviluppò una serie infinita convergente [1] che offre una soluzione al problema dei tre corpi. Ma si tratta di una soluzione troppo lenta, cioè ottenere una precisione adeguata nei calcoli richiede un numero molto elevato di termini – siamo nell'ordine di oltre 100 milioni di termini – per cui il metodo non è utilizzabile in pratica.Uno dei metodi più comuni per risolvere il problema è l'utilizzo di simulazioni al computer utilizzando metodi approssimativi.

Ad esempio si utilizzano le serie di potenze o le perturbazioni per risolvere numericamente le equazioni del moto, al fine di ottenere una comprensione dell'evoluzione del sistema. Ma anche in questo caso si tratta di approsimazioni, le soluzioni hanno validità limitata nel tempo, dato che il comportamento del sistema, che è di tipo caotico, diverge in modo imprevedibile: le condizioni al contorno si evolvono in continuazione e le equazioni vanno risolte di nuovo ogni volta.Soluzioni esplicite al problema dei tre corpi si possono trovare soltanto per casi particolari, semplificando il sistema.

Problemi semplificati sono stati studiati da molti matematici e fisici, tra cui Jean Sylvain Bailly, Henri Poincaré e Tullio Levi-Civita.In particolare, si parla di problema dei tre corpi ristretto, risolvendo il problema dei tre corpi a partire da quello dei due corpi introducendo una piccola modifica: la semplificazione consiste nel considerare la massa di uno dei tre corpi trascurabile rispetto agli altri due e di studiare il suo moto nel campo di forze generato dalle masse più grandi, considerando che l'introduzione della terza massa non lo possa perturbare.

Il problema dei tre corpi ristretto.

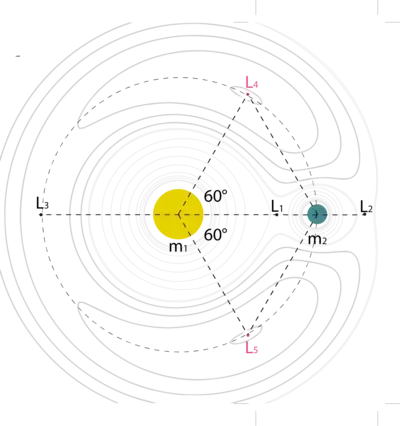

Nel caso di tre corpi in moto nello spazio – m1, m2 ed m3 – di cui uno abbia massa trascurabile rispetto agli altri due – supponiamo m3 –, si studia il campo gravitazionale creato dal sistema di due corpi m1 ed m2 considerando che su di essi agisca solo la mutua forza di gravità. Con la legge di gravitazione universale si determinano le linee del campo gravitazionale su cui si muoverà m3 una volta introdotta nel sistema, considerando che, data la massa irrisoria rispetto alle altre due, non lo perturbi affatto.In tale campo gravitazionale, esistono cinque posizioni di equilibrio detti punti di Lagrange.

Cioè punti in cui m3 rimane in equilibrio, come se su di essa non agissero forze, "ferma" rispetto al sistema m1 – m2 stesso. La distribuzione di questi punti, indicati con L1, L2, L3, L4 e L5, è visibile nell'immagine seguente. Tre di questi punti – L1, L2 e L3 – si trovano su una retta che congiunge i due corpi di massa maggiore m1 ed m2. Questi punti rappresentano delle posizioni di equilibrio instabile. I restanti due punti – L4 e L5 – sono punti di equilibrio stabile e sono collocati sull'orbita del pianeta di massa intermedia – m2 – attorno all'altro – m1 –, formando un angolo di 60° con la retta che congiunge m1 e m2, in modo tale che il segmento immaginario che congiunge m1 e m2 sia la base di due triangoli equilateri di vertici nei punti L4 ed L5. [2]

Il problema dei tre corpi semplificato ha profonde implicazioni nella comprensione dell'Universo stesso: ad esempio permette di mettere in orbita i satelliti, di prevedere le rotte delle comete o spiegare il moto degli asteroidi Troiani di Giove.

Lo studio del problema dei tre corpi è fondamentale per la progettazione di missioni spaziali, dove è essenziale comprendere il movimento di satelliti artificiali o telescopi spaziali soggetti all'attrazione gravitazionale di più corpi celesti. Ci aiuta anche a capire fenomeni naturali come le interazioni tra stelle in sistemi stellari multipli, le orbite dei pianeti extrasolari e persino la stabilità a lungo termine del nostro stesso Sistema Solare.Considerando la figura qui sopra, si possono distinguere i punti di equilibrio di Lagrange dovuti alla reciproca interazione delle due masse più grandi – m1 e m2 – mentre le linee in grigio chiaro rappresentano praticamente le possibili orbite del terzo corpo in movimento nel campo gravitazionale del sistema.

Sonde spaziali, telescopi e i punti di equilibrio di Lagrange del sistema Terra-Sole di interesse per la nostra esplorazione spaziale.

Supponiamo che le due masse più grandi siano il Sole e la Terra e che la terza massa sia una sonda per l'esplorazione spaziale.Analizzando la conformazione dei punti di equilibrio di Lagrange, la posizione migliore per una sonda terrestre che voglia studiare la nostra stella è L1, dal momento che un satellite in questa posizione potrebbe stazionare stabilmente tra la Terra e il Sole. È questo il caso del telescopio spaziale Soho (ESA/NASA) – che si trova fisso rispetto al sistema Sole-Terra ma che ovviamente si sposta nello spazio con esso – che rappresenta il nostro osservatorio sul Sole.

La posizione migliore per tenere sotto controllo il nostro pianeta dallo spazio è invece L2, dal momento che non ci si ritrova mai di mezzo il Sole a interferire con le trasmissioni, dove per l'appunto si trovano il satellite Gaia (ESA) e il telescopio spaziale Web (NASA), che ruotano attorno al punto di equilibrio in un piano perpendicolare a quello del sistema Sole-Terra.

Ricordando che L1 e L2 – e L3, dove non ci sono sonde terrestri dal momento che, sempre col Sole di mezzo, non potrebbero inviare informazioni alla Terra – sono punti di equilibrio instabile, tutti i satelliti che lì si trovano devono spendere energia per mantenersi stabili, perché qualsiasi piccola perturbazione potrebbe farli schizzare via. Questo significa che devono avere una risorsa di propellente che serve per aggiustare la posizione nel momento in cui viene deviata dal punto di equilibrio. E dato che la scorta di propellente non è infinita, prima o poi queste missioni sono destinate a finire.

Il problema dei tre corpi ridotto del sistema Sole-Giove.

I punti L4 e L5, come dicevamo, sono invece di equilibrio stabile, quindi un oggetto posizionato lì può restarci per sempre. In questi punti tendono quindi ad addensarsi oggetti naturali, come asteroidi e polvere interplanetaria.Se invece della Terra consideriamo il sistema Sole-Giove – tenendo conto che le masse degli altri pianeti di mezzo (Mercurio, Venere, Terra, Marte) sono rispetto a essi molto più piccole – lo studio del problema dei tre corpi ristretto permette di dare una spiegazione dell'ammasso di asteroidi detti Troiani – perché hanno nomi per lo più presi dalle opere di Omero – intorno ai punti L4 e L5.

Il problema dei tre corpi continua a sfidare e affascinare gli scienziati di tutto il mondo. Le sue applicazioni pratiche sono molteplici e ci permettono di guidare il progresso tecnologico e la nostra comprensione dell'Universo.

[1] In matematica, una serie numerica è una addizione con un numero infinito di termini che abbiano una determinata caratteristica in comune – si parla ad esempio della serie numerica dei numeri naturali, dei numeri pari, delle frazioni con denominatore intero, e così via. Ma come si calcola la somma di un numero infinito di termini? E anche riuscendoci, il risultato sarà a sua volta un numero infinito? Per capire il carattere di una serie, cioè se è convergente (la serie è regolare e ammette un risultato che è un numero finito calcolabile), divergente (la serie è regolare e ammette come risultato infinito ) o indeterminata (la serie è irregolare, cioè non ammette risultato), è necessario considerare la successione delle somme parziali. Per somma parziale si intende la somma dei primi n termini della serie. Studiando il comportamento di questa somma parziale all'infinito (facendone cioè il limite), si può non solo capire il carattere della serie, ma anche trovare il risultato della somma infinita di termini (nel caso in cui la serie sia regolare), che sarà proprio uguale al limite all'infinito della successione delle somme parziali.

| S = | an = | sn | ||

| Σ | lim | |||

| n=1 | n |

| sn = a1 + a2 + a3 + ... + an |

[2] Un punto di equilibrio instabile è un punto di equilibrio "precario", basta una piccola variazione e il corpo che si trova in questo punto comincia a rotolare via. Si pensi, ad esempio, a una pallina ferma sulla cima di una montagna: appena viene sfiorata scivolerà a valle lungo uno qualsiasi dei pendii. Un punto di equilibrio stabile è invece, ad esempio, un avvallamento: se ci si trova dentro una pallina, una piccola variazione che la sposti senza farle superare il bordo della buca, la farà solo oscillare avanti e indietro per un po' fino a quando non tornerà nel punto di equilibrio.

Stefania Bergo |